| 首页 >> 长征故事 |

|

| 【长征专题】长征:史诗般的征程 |

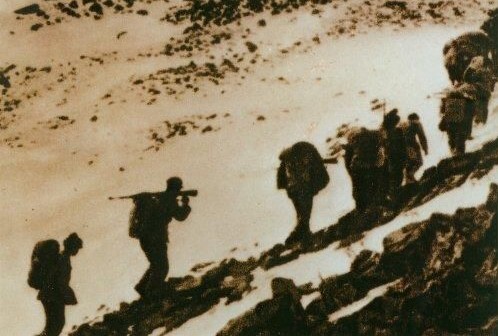

中国共产党领导的红军,克服了难以置信的饥饿、干渴和严寒,在1934年10月到1936年10月的两年时间里,进行了一系列大胆的军事行动。他们渡过湍急的河流,穿过茫茫雪山,越过险象环生的沼泽,跳出了国民党的重重包围,北上抗日。一些红军士兵,从中国的东部和中部地区,行军二万五千里,才到达西北的新根据地 |

|

| 【长征专题】柳素英:与海伦·斯诺穿越80年的邂逅 |

1936年,美国记者埃德加·斯诺的纪实报道性作品《红星照耀中国》,第一次向西方读者展示了中国共产党人的真实生活和精神面貌。80年之后,2016年10月中旬,讲述美国记者斯诺夫妇在三四十年代以独特视角记录中国革命与红军长征的电视剧《红星照耀中国》,将在中国收视率最高的电视台之一湖南卫视的黄金时段播出。 |

|

| 【长征专题】长征中的外国人 |

参加过红军长征的外国人,不仅有著名的外籍共产党员,还有很多没有留下姓名的“无名英雄”,也有在长征途中为红军做过有益工作的外国传教士。本文主要介绍4位著名的外籍共产党员:来自苏联的李德,来自朝鲜的毕士悌、武亭,以及来自越南的洪水。 |

|

| 【长征专题】英雄主义史诗——外国人笔下的长征 |

红军不怕远征难,万水千山只等闲。作为人类战争史上的奇迹,长征是中国的,也是世界的。美国著名记者埃德加·斯诺把长征誉为“一次史诗般的远征”。外国人笔下的长征,你都知道哪些?亲历者又有什么样的故事? |

|

| 【长征专题】从历史走向未来,从胜利走向胜利 |

80年过去了,也许在时间的长河中,长征不过是流星划过的一瞬,但对于党和人民来说,却是永远不能遗忘的峥嵘岁月。她记录了中国革命从危机走向转机、从困境走向胜利、从苦难走向光明,她孕育出的长征精神,更是中国共产党和中华民族的伟大精神财富。长征精神激励着中国共产党带领中国人民在新的征程上披荆斩棘,勇往直前,使全体人民凝聚在党的旗帜下,推动中国特色社会主义事业从历史走向未来,从胜利走向胜。 |

|

| 【长征专题】信仰、纪律、牺牲——长征精神的当代启示 |

80年前的长征,以人类罕见的英雄壮举,感动了几代中国人乃至世界人民。红军长征展现的伟大精神力量的核心就是对马克思主义信仰的坚守、钢铁般的纪律和义无反顾的牺牲精神。今天,回望长征,再一次重温和感受长征精神,对做好新形势下党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度等各项建设具有极大的激励和启发意义。 |

|

| 【长征专题】人类历史坐标中的亮丽风景——走向世界的长征 |

82年前的10月,濒临绝境的红军队伍从于都河畔出发,在重兵追堵下跨越千山万水、战胜艰难险阻……最后,走到陕北,走向新生,开创了中国革命的新局面。这段征程的结束,迄今已整整80年。然而,这段扭转乾坤的征程,却以其跨越时空、超越国度的丰富内涵为世人所铭记,成为人类历史坐标中一道亮丽的风景。 |

|

| 【长征专题】长征,令世界信服的“中国传奇” |

80年前,中国共产党领导中国工农红军战胜千难万险,胜利完成举世闻名的二万五千里长征。对于长征历史意义的认知和精神传承的感怀,早已超越中国 那段特殊的历史,延伸到国际社会。外国人士对长征 的关注和评价,离不开“长征精神”的特殊意义,也离不开中国实力的增长。 |

| 【长征专题】读懂长征,读懂信念 |

没有灵魂的血肉只是一具臭皮囊,没有精神信仰的躯壳也只不过是行尸走肉。长征,信仰的丰碑、理想的灯塔,跨越时空的人类壮举,绽放信念的力量,照亮每一位鲜活血肉,并赋予了精神灵魂与存在意义。网络媒体“走转改”,重走长征路,重新认识信念的作用,激活信念的力量,在中国工农红军走过的足印里,感受那一份来自信念的无穷动力、动人情怀,并以感同身受的生命体验传递信念的精神火种,在新时期“长征”路上,焕发信念的容颜与魅力,为新时代信念的传承,播种信念的新种子,具有不可估量的价值。 |

|

| 【长征专题】当亲历者一个个离去,谁在留住他们的故事 |

从将军到苏区老干部,从于都乡野到西北边陲,此后近20年间,张德美走了大半个中国,访问了两百多个和长征有关的亲历者,留下了30多本笔记。很多记录经考证后,编入于都纪念馆档案卷宗。 张小平曾经设想,父亲寻访,自己布展,女儿画长征。虽然女儿没有从事历史研究,但张小平经常鼓动她,用画笔再现祖父两代人讲述的长征出发故事。 |

|

| 百岁女红军:年轻时过雪山草地 年老推动长城保护 |

104岁老红军王定国,20岁加入红军并入党,22岁参加长征三过雪山草地,24岁被敌人关押,25岁与“苏区五老”之一谢觉哉结为革命伴侣……她,离休40年脚步不停,70多岁推动长城保护,99岁还参与植树造林。如今,虽然行动有所不便,但只要是有关长征的纪念活动发出邀请,王定国必定参加。 |

|

| 【长征专题】《长征组歌》逆境中高唱革命理想 |

二万五千里长征,不仅是战略战术的较量,还是对人类极限的挑战。钢铁一般的红军战士,在缺衣少粮的情况下,靠着坚定的革命信念翻雪山、过草地,在生命禁区中创造了奇迹。《长征组歌》第六曲,便是描写的这一段历史。 |

|

| 【长征专题】红军长征为什么不走“弓弦”走“弓背” |

“红军不怕远征难,万水千山只等闲”。将红军各部队长征的出发点和落脚点用直线连起来,会发现它们和红军长征实际路线构成了几张弯弓的形状,红军基本上是在弯弯的“弓背”上行走。“弓弦”下多为平原、丘陵地区,物产丰富,行军方便。而“弓背”所经之处,多为高山大川、雪山草地,地瘠民贫,行军异常困难。 那么,红军为什么走山高路远的“弓背”呢? |

|

| 【长征专题】走过长征的那些女红军们 |

在1925年到1927年的大革命期间,无数妇女和男子一样投身到革命的浪潮中,刘英就是其中之一。她是湖南长沙人,1925年入党。当蒋介石背叛革命后,刘英被迫逃到上海以免遭屠杀,后来到了中央苏区。长征开始时,她26岁,担任少共宣传部长,胡耀邦当时是她的同事,担任少共中央秘书长。 |

|

| 【长征专题】飞夺泸定桥勇士传人81年后再“回家” |

泸定桥位于四川省泸定县,横跨于大渡河上,曾是扼川康之要道。桥长100多米,由13根铁索组成。红一军团第二师第四团在这里上演了长征路上最为精彩的经典之战:飞夺泸定桥。22日中午,“飞夺泸定桥连”向泸定县红军飞夺泸定桥纪念馆赠送了锦旗和一面连旗。连旗上签满了全连官兵的名字,寄托对英雄先烈的缅怀。 |