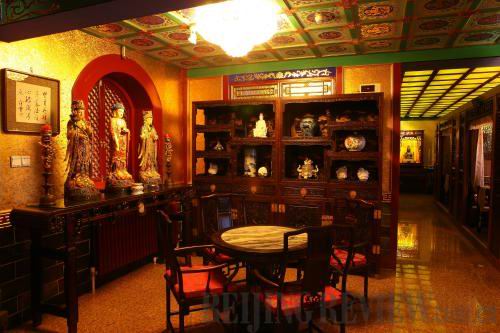

一个飘雪的冬日,一杯热气腾腾的茗茶,耳边回荡着天籁一般的梵乐,抬眼是形形色色的佛教雕像以及精致古朴的家具装潢——“露雨轩”,这个和茶圣“陆羽”谐音的佛教文化主题茶楼让所有来客以“眼、耳、鼻、舌、身、意”这佛教概念中的“六触”感受到了“茶”与“禅”的合二为一。

白手起家

“露雨轩”成立于1999年,在北京已有三家分店。创始人张赞高大内敛,沉稳中透着一丝腼腆。生于1978年的他在21岁时独立创办了和平里的第一家分店。

和平里店以中国古典特色为主题,这得益于张赞父亲对于古董尤其是明清家具的收藏喜好。“当时家里摆满了父亲收集的古董,后来摆不下了,干脆租了一间库房。这更坚定了我开茶楼的想法,与其租一个库房来摆放,倒不如放在茶楼里,古董与茶本身就是很好的搭配。”张赞告诉记者。

张赞最早从事的是餐饮业,后来经过拆迁得了一笔补偿费。这笔补偿费怎么用,让他着实耗费了一番脑筋。还想做餐饮的他,滴酒不沾,如果开酒吧,没有什么优势。后来,他到苏、杭一带旅游,朋友请他喝茶,让他灵机一动:“茶楼不错,既是朋友小聚的地方,环境也温馨,不像酒吧那么嘈杂。”于是,张赞开始全国各地跑,几乎把所有茶楼都跑遍,以参考茶楼的开法,甚至白天自己店里装修,晚上跑到其他茶楼喝茶。于是,第一家店就这样在摸索中开业,并且一开开了六年。

“这6年,我经历了所有茶楼的兴衰。”张赞回忆,2001年前后,北京的茶楼如雨后春笋般涌现,然而过了两年,却又一家一家倒闭,要么转为足疗,或者棋牌室,有的甚至开始改婚姻介绍所或做起了传销。于是,他开始总结经验:“其实茶楼挺落伍的,没什么意思。环境和设计会变旧。身为一个管理者,在同样的环境里天天呆着都觉得烦,客人老来这个地方就更没有新鲜感了。”

张赞说,那时候的茶楼没有太多的文化氛围,完全是给客人提供稍微舒适和安静点的环境,而且当时的北京人对茶也不讲究,很多人还主要喝茉莉花茶。于是他得出结论:“茶楼没有文化氛围,就没有生存的长久性。”

“禅茶文化”的统一

张赞回忆,当时的他有一种危机感。他说:“我立志把露雨轩做强做大,做成连锁,茶楼必需得有一个主题文化,否则站不长久。”

什么样的文化适合茶?张赞开始琢磨,琴棋书画都想了一遍,但仔细想,这些人都是小众,比如,真正喜欢下棋的有多少,而且有时间一边下棋一边喝茶的就更少。

机缘凑巧,一个出家师傅在这时送了他一本书,是净空法师写得《认识佛教》,虽然是一本简单的、初级的佛教入门书籍,但他看了之后很有感觉,并且突然意识到,在北京没有人做佛教文化的东西。

“当时我觉得佛教文化很深奥,并且,佛教文化跟茶文化,不仅同样源远流长,而且关系紧密。”张赞说。

据说,中国古代最早的寺庙全是皇家供养。僧人生活、寺庙修缮都是国家出资。后来寺庙没有国家拨款,开始自负盈亏,国家只提供土地,于是僧人开始自己种口粮,但有些寺庙在山上,开垦出来太复杂,种不了粮食,于是只能靠山吃山。比如浙江的晋安寺,周边山上只有茶,只好靠种茶为生。那时候茶文化还不是很兴盛,但这些产茶的地方僧人很多,每年种茶后拿茶去换取粮食,因此茶叶种植才有了较好的规划。僧人们除了靠种茶为生,平时也不喝酒,那时没有饮料,于是只能喝茶,慢慢形成喝茶之前要礼佛的习俗。“在禅定的时候,一杯清茶可以提神醒脑,也可以清心静气。”张赞说,而茶文化也慢慢兴盛。

张赞介绍,日本的茶道举世闻名,其实茶叶最早是同佛教一同从中国传播到日本的。日本高僧荣西禅师于1168年和1187年两次到中国,除了学习中国的文化、佛经,还用了大量的时间学习中国的种茶、制茶、饮茶技术。回国后不但带回了中国的经卷,而且把中国的茶籽也带了回去。中国茶叶经荣西传到日本后,很快得到了发展。

日本的佛教文化主要是禅宗,而日本的茶道与禅宗密不可分,正所谓“茶禅一味”,在参禅时点茶、在点茶时参禅。悟出“茶禅一味”真义的是千利休,他在16世纪集茶叶之大成,开创了日本以“和、敬、清、寂”四规作为真义的“茶道”。

张赞说,出于对佛教文化的喜欢,他选择佛教文化做主题,用佛教文化来贯穿整个茶楼,当然,还有一个理由,那就是佛教的受众群体也很广。

于是,在开第二家店的时候,张赞有意把茶楼打造成一个寺庙,所有的布局和设计按照传统的寺庙格局来建造,就这样,“牡丹园”店在张赞的亲自设计下顺利开张营业,并且取得了很好的业绩。

“北方的寺庙没有一个能够给客人提供坐下来休息的地方,在我这既能礼佛又能小憩。但我并不想打着佛教文化去牟取暴利,也许有些人认为做茶楼的纯利率要达到40%到50%,但我觉得少赚点无所谓,甚至前期在打市场,纯利率只有10%。”因此,第二家店刚开业两、三年的价位定得很低,仅58元一位就可以自助享受各种茶叶、点心、水果和斋饭。