| 斋藤文男 · 2017-08-25 · 来源:北京周报网 |

| 标签:中日关系;清水安三;文化 | 打印

| 纠错 |

8月14日是世界“慰安妇”纪念日,讲述在日本侵华战争中幸存的中国“慰安妇”故事的长篇纪录电影《二十二》在这一天上映。

曾有超过20万的中国女性被日军诱骗、强迫,沦为“慰安妇”。她们受尽各种难以想象、启齿的虐待,大部分被折磨至死,少数幸存者即便重返家园,面对的也是无休止的歧视,侮辱和排斥。日本侵略者的罪行,可谓罄竹难书,而日本政府对战争罪责含混不清的态度,更加令人心寒。

但是,在那个时代,依然有一些有良知的日本人,坚守着内心的善念。日本读者斋藤文男先生最近为《北京周报》日文网站撰文,讲述了日本教育家清水安三在中国兴办学校,救助女童的感人故事。

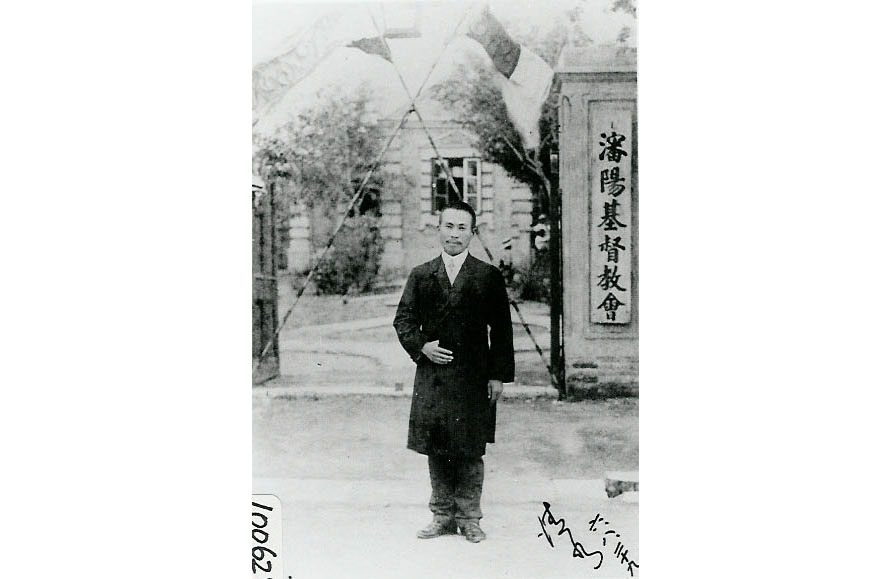

1917年,清水安三于沈阳的基督教会前(樱美林学园提供)

1919年的秋天,华北大旱,农作物全面绝收,千里饿殍。刚刚从奉天(沈阳)搬到北京的传教士清水安三(1891-1988)用马和骡子拉着板车,深入灾区,花了一周的时间找到了799个孩子,然后将这些孩子送到了位于北京朝阳门外的一个收容所内,给他们提供小米粥还有窝窝头。

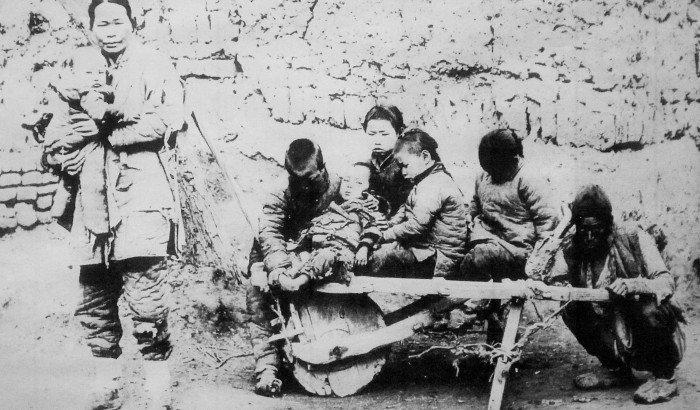

1919年,因饥荒而四处寻找食物的农民一家(清水安三纪念馆提供)

收容所的经营虽然十分困难,但第二年春天雨量充足,小麦也获得了丰收,还没到小麦收获的时间,安三先生就给了孩子们一人一袋面粉。回程时,安三先生也是亲自乘坐着板车,把孩子们送回到家人身旁,有许多孩子的父母甚至在路边跪下磕头表示感谢。

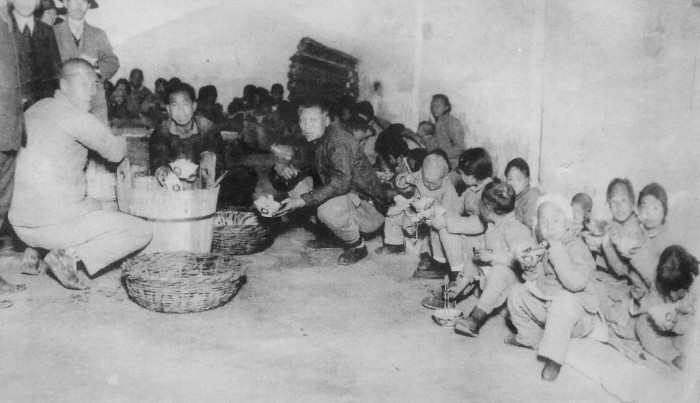

在北京的收容所喝小米粥的孩子们(清水安三纪念馆提供)

收容所于当年5月关闭。当时,收容所所在的北京市朝阳门外一带是北京的贫民街,很多姑娘迫于生计,只能去卖春,但是每天也只能拿到20到40钱的报酬。安三先生夫妇认为,要救济这些姑娘,仅仅教会她们读书写字是不够的,必须教会她们些手艺活,让她们能够自食其力。

于是安三先生和妻子横田美穗制定了一个计划:上午由安三先生教姑娘们读、写和算数,下午则由安三先生的妻子美穗教授刺绣等手艺活,在姑娘们完成制作之后,就将这些工艺品对外出售,然后付给她们20到30钱的工钱。夫妇俩希望通过这种方式改变姑娘们的命运,使她们坚守贞操。为此安三先生决定创办一所学校,校名取“崇贞”二字,象征着“崇高的贞操、不二的贞操”。由于学校是半读书半做工的性质,因此最终将学校命名为“崇贞女子工读学校”。

安三先生几经周折,终于找到了一栋适合办学的房屋。将房屋稍作整理之后,他亲自制作了招生海报,并将海报贴在了阳明门的街角处。海报上用中国人喜欢的红色的毛笔写道:

招生

初小一年級二十五名

学費免収

報名日期洋暦五月二十八号

“崇贞女子工读学校”于1921年5月更名为“崇贞学园”,从而开启了陈经纶中学的历史。 “崇贞学园”在创办18年后的1939年,已发展为小学6个班213人,中学3个班55人,还新建成了三栋教学楼、一栋体育馆和一栋图书馆。学园的规模逐步扩大,但安三先生的夫人美穂却积劳成疾,在1933年12月19日不幸因病去世。去世前,她留下了遗言“请把我的遗骨带回中国,葬入学园的土中”。安三先生完成了夫人美穂的遗愿,在美穂去世后的第二年,安三先生将她的遗骨埋在了崇贞学园的一个角落,并在旁边立了一个小小的大理石碑,上面刻着以下文字:

“清水美穂一生不求自己之安逸 供其全身三分之一於学校 三分之一為丈夫 三分之一為児女 其一生未着珍貴衣履 所用之物皆係友朋所贈之舊者 不幸早歿臨終時 嘱日将我白骨帯往中国葬埋 此為我対於中国最後之供献”

“她当时才38岁,是人生中最美好的年华。崇贞学园的发展也正要走上正轨时,她却离开了人世。还没吃上一顿好吃的饭菜,还没穿上一件漂亮的衣服,崇贞学园庭院里的花儿还没来得及盛开,树儿还没来得及结果,她却就这样走了。”

1918年,从日本同志社女子学校毕业时的横田美穗(清水安三纪念馆提供)

数年后,安三先生给曾经在美国俄亥俄州欧柏林学院一同学习过的小泉郁子写了封求婚信。小泉郁子在当时是活跃在日本女子教育界和新闻界的明星,两人在北京-东京之间来来往往互寄了很多封书信之后,郁子发来了以下这封电报。

“小女子虽不才 但这是上天的旨意 我愿帮助你共同完成这神圣的使命 郁子”

当时有许多日本人看不起在中国北京的贫民街经营一个小小的学校,还带着三个孩子的清水安三。大名人郁子愿意成为他的继室,简直让人难以置信,郁子的决定也遭到了身边人的一致反对。但郁子不顾反对,于1936年6月1日,在天津教会的一个小小的房间里和安三先生举办了婚礼。

40年代初,用捐款建成的讲堂(樱美林学园提供)

在和安三先生结婚的前一年,郁子曾经到访过崇贞学园。她不会说中文,所以只能说英语和日语。听到她说话,孩子们都眨巴着可爱的眼睛,感到十分好奇。课间的休息时间,她走进校园,发现有一个小学一年级的学生正拿着上课用的读本,一边指着猫和狗的图片,一边出声念道“猫”、“狗”。看到这个场景,郁子也模仿他的口型念了起来。不知不觉间,全校的学生都聚了过来,一起指导她中文的发音。这种情景在学园中常常发生,小泉郁子也从中体验到了共同学习的乐趣和“教学相长”。

之后,郁子夫人和安三先生两人共同致力于崇贞学园的发展。1945年日本战败,中国政府于同年11月接管了学园。夫妇二人怀着遗憾的心情回到了日本。

但是,安三、郁子夫妇并没有放弃,为了使崇贞学园“工且读书”、“学而事人”的精神在日本得以传承下去,两人在回到日本后创办了樱美林学园高等女子学校。之后,樱美林学园先后设立了中学、高中、短期大学,并最终在1966年设立了樱美林大学。

空中俯瞰樱美林学园(2013年摄、樱美林学园提供)

在崇贞女子工读学校创办时期,不惜劳苦的美穗夫人发挥了巨大的作用,在那之后,郁子夫人又用自己的教养与热情使崇贞学园得到了进一步的发展。在两位妻子的支持下,安三先生终于在樱美林学园实现了崇贞学园的教育理念。

树立在日本滋贺县高岛市役所前的清水安三先生的半身塑像(斋藤文男于2017年6月14日摄)

后来,崇贞学园发展为北京市陈经纶中学,至今已有近百年历史,该校也继承了崇贞学园“学而事人”的办学精神。2005年3月30日,安三先生半身塑像的揭幕仪式在陈经纶中学举行,校长张德庆评价道:“安三先生是中国人民的朋友,我校继承了先生的教育精神,我们应该充分认可先生的功绩。”(李一凡译)

|

|

|||||||||||||||

产品专区 |

|

| 合作伙伴: |

版权所有 2000-2018 北京周报中文网 京ICP备08005356号 京公网安备110102005860号

本网站所刊登的来源为北京周报及北京周报网的各种新闻﹑信息和各种专题专栏资料,均为北京周报社版权所有。