| · 2025-11-05 · 来源:北京周报网 |

| 标签:日本侵华;南京大屠杀;书评;文化 | 打印

| 纠错 |

1937年12月13日,日军入侵南京。此后六周,日军在南京屠杀了30多万平民与放下武器的士兵。这是中华民族的灾难,也是人类的浩劫。

牢记历史,是为了开创未来。不忘战争,是为了维护和平。

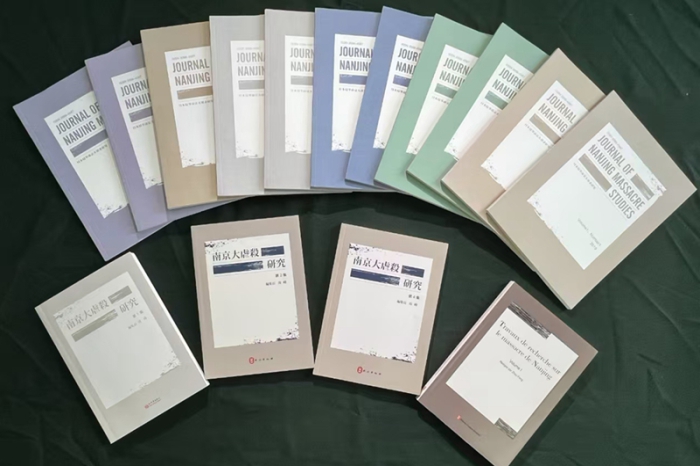

近年来,越来越多关于南京大屠杀研究的书刊被翻译成外文,向世界叙述着历史真相。其中,就有《日本侵华南京大屠杀研究》期刊。它是面向国内外公开发行的专业学术期刊(季刊),由侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆和南京出版社主办。

《日本侵华南京大屠杀研究》期刊外文版(赵伊汉摄)

自2019年起,通过与中国外文局合作,该期刊社先后出版英、日、法文版,面向50多个国家和地区公开发行,范围覆盖美国哈佛大学、大英图书馆等420多家国际知名大学和图书馆,200多个日本友好团体和140多家海外书店。

以下是援华抗日友人后代和国际媒体人对《日本侵华南京大屠杀研究》期刊的评价:

柯马凯(中国工合国际委员会主席、新中国英语教学的拓荒者伊莎白·柯鲁克之子)

牢记历史,不是要延续仇恨,不是要复仇,而是要以史为鉴,面向未来,捍卫和平,实现持久和平。 这也是我对《日本侵华南京大屠杀研究》期刊的期待。我翻阅了两期期刊,里面有关于在南京大屠杀期间营救中国人的外国友人的研究。比如,约翰·拉贝和奥地利机械师鲁佩特·哈茨等。我觉得,这些文章很好,希望以后要多刊发这类文章。约翰·拉贝的孙子托马斯·拉贝是我的好朋友。我建议,期刊社可以请曾经帮助揭露日军暴行或者在大屠杀期间救助过中国人民的国际友人后代撰文,让更多人了解这段历史。

埃里克·福斯特(美国记者海伦·福斯特·斯诺之侄)

《日本侵华南京大屠杀研究》是一份翔实严谨的学术刊物,提供了重要参考文献确保研究成果的真实性。

任何人都无法否认这一历史事实。我之所以这样说是因为四年前,为了自己即将出版的著作,我研究了南京大屠杀的史实。当时互联网上仍有人企图否认这段历史,模糊事实真相。最终,我围绕南京大屠杀写了一篇9页的文章,希望让更多世界各地的人们了解这段历史。

我们都知道,在第二次世界大战期间德国纳粹在欧洲犯下了大屠杀罪行。这些受过德国训练的日军,在亚洲,特别是南京,同样实施了大屠杀。为何我2010年来中国之前在西方社会从未听过这段历史?我们只知道欧洲发生了大屠杀。我希望,《日本侵华南京大屠杀研究》期刊的出版发行,能够让更多人了解这段重要的历史。

马慕月(巴基斯坦《每日邮报》国际部编辑)

世界上很多人知道奥斯维辛集中营,但却并不了解南京大屠杀。这是因为那个年代部分历史叙事多以欧洲为中心,致使很多国际民众对同一时期发生在欧洲之外的暴行知之甚少。而且,犹太群体几十年来一直大力宣讲本民族在二战时所遭受的苦难。我们能看到无数相关的电影、纪录片和书籍。

所以,我认为《日本侵华南京大屠杀研究》的出版非常重要。我了解到它已创刊数年。它可能会成为国际社会了解南京大屠杀史实的好平台。我认为,可以以期刊为平台,推动国际交流,举办研讨会,和其他国家的期刊社建立合作。这本刊物有英语等多种文版,我期待未来能持续获取该期刊资源,深入了解这段历史。

艾那·唐根(美籍时事评论员)

我对南京大屠杀的了解,来自在美国和英国求学期间的历史课。侵华日军南京大屠杀以血腥残酷、规模空前的暴行,展现了人性所能释放的残酷和非人道。

《日本侵华南京大屠杀研究》这本刊物意义重大,具有重要的学术价值。我逐年阅读了该期刊的文章。我认为,文章写得很好,得出了很多结论,也对南京大屠杀背后的很多议题及后续影响进行了深入探讨。有篇文章还从法律层面对此进行了探讨。作为律师,我非常关注这个角度。

但是,很多人对史料的阅读有限。如何才能向他们传递历史真相?要想让更多人了解这段历史,需要借助视频、纪录片、社交媒体等载体,长短结合。仅靠文字传播是不够的,还需要用图像和影像做补充。当关于奥斯维辛集中营、南京大屠杀和加沙的图片被同时呈现时,才能让世人认识到这些都是同样的暴行。这些血腥残忍、践踏人性的暴行至今仍在世界某些地方上演。

南京大屠杀作为惨痛的历史例证,警示世人,此类暴行绝不应重演。

可悲的是,当今世界,暴行未止。我们必须唤醒全球良知,用世人能够理解的方式触达人心。唯有如此, 才能改变人们的认知,并传递一种希望:唯有不再践踏人性,才能防止悲剧再度发生。

翻译:王若涵

责编:姚斌

|

|

|||||||||||||||

产品专区 |

|

| 合作伙伴: |

互联网新闻信息服务许可证10120200001 京ICP备08005356号 京公网安备110102005860号 违法和不良信息举报电话:(010)68996274

版权所有 2000-2024 北京周报中文网 本网站所刊登的来源为北京周报及北京周报网的各种新闻﹑信息和各种专题专栏资料,均为北京周报社版权所有。