| 杨宏娜 《北京周报》记者 原媛 · 2016-04-05 · 来源:北京周报网 |

| 标签:哈佛;中国行;时事 | 打印

| 纠错 |

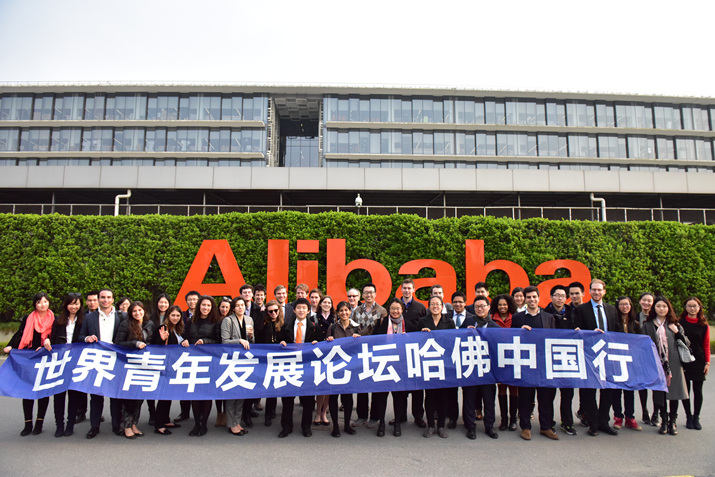

世界青年发展论坛哈佛中国行代表团师生3月14日在参观完阿里巴巴总部后,在和楼前的LOGO处合影(世界青年发展论坛供图)

世界青年发展论坛哈佛中国行代表团师生3月17日在北京参观包商银行并座谈(世界青年发展论坛供图)

现代化的大都市和底蕴深厚的古都,世界最大的网购平台和卓有成效的扶贫项目,独立基金会和一系列政府部门,美丽的南方春景和北京沉重的雾霾——在刚刚结束的哈佛中国行中,一群哈佛学子感受了一幅他们之前没有想象到的中国画面。

“我想展示给他们的,是一个真实完整的中国,无论是正面的还是负面的”,世界青年发展论坛(WYDForum)的创始人柳茜说道,该组织是这次中国行的组织方。柳茜表示,“我们不尝试去隐瞒或夸大任何事情,只想原本地呈现一个完整真实的中国。”

我们来了

2015年从哈佛大学肯尼迪学院(HKS)毕业后,25岁的柳茜创建了世界青年发展论坛(WYDForum),一个致力于促进世界各领域优秀青年之间的对话和思维共享的NGO。这次“哈佛中国行”是他们举办的第一次活动。

“当我还在哈佛读书的时候,我会感觉到哈佛的一些学生对中国有着这样或那样的偏见,其中大多数都是由不完整的甚至被扭曲的信息造成的,”柳茜告诉《北京周报》的记者,“我想让他们用自己的眼睛看中国”。

Pitichoke Chulapamornsri,一个来自泰国的哈佛肯尼迪学院(HKS)硕士二年级的学生,也参加了3月12日至3月20日的“哈佛中国行”。他表示,虽然许多哈佛学生可能到过中国,但是“还有一些哈佛学生没有来过。我非常建议他们来这里看看,因为这里和他们认为的不一样”。

“哈佛中国行”的26名哈佛学生,是从225名候选人中选出来的,来自于14个国家。“挑选非常严格”,Chulapamornsri告诉《北京周报》的记者,“因为申请的人太多了。”

“在选拔时,我与每个候选人都进行了好几轮面试。竞争相当激烈,”柳茜说道,“他们需要对中国真正感兴趣,并有潜力和能力在未来的跨文化沟通中发挥作用。”

柳茜透露,每个学生只需要为整个行程支付500美元,其余的部分都由世界青年发展论坛资助。

“这是一个宝贵的机会,我们接触到了一些非常重要的政府部门。这是我们作为一个游客来中国所接触不到的”,长期密切关注着中国发展的Chulapamornsri这样说。2009年,他到过中国,并在北京大学学习国际商务和金融。这一次,他回到中国,更新他对这个国家整体状况的认识。

行程始于中国的经济中心——上海,在那里停留了一天并参观了上海自由贸易区、党中央和国务院批准成立的国家级干部学院——上海浦东干部学院。之后他们去了中国的古都杭州和南京,现在分别是浙江省和江苏省的省会。期间,他们参观了阿里巴巴控股集团——世界上最大的B2B在线平台。

行程的最后一站是北京,在那里他们花了四天时间参访了一系列的政府部门,包括中国外交部、国务院新闻办公室、国务院发展研究中心、人民日报社,一个独立的基金会和包商银行。

让Chulapamornsri印象最深的是杭州的梦想小镇,离阿里巴巴的总部只有几公里。它2015年3月才建立,但已经吸引了超过4000人在这里创业。“看到创业的激情和能量是非常令人兴奋的”,Chulapamornsri描述道,“政府设立这样一个“小镇”,为创业者免费提供三年的办公地点,这是令人印象深刻。”

与中国对话

来自哈佛商学院的John Boghossian,同样也不是第一次来中国了。他来自黎巴嫩,2009年的时候在中国生活了两个月,2011年的时候又在这里呆了三个星期。“在我的第一次旅行之后,我一直建议我的美国朋友来中国看看”,他这样对《北京周报》说。

Boghossian印象最深的参访机构是包商银行,他们是中国扶贫项目的积极参与者。建立于1998年的包商银行致力于“金融扶贫”项目,他们通过为小微企业提供小额贷款,帮助了近160万人创业。2012年,包商银行加入到精准扶贫项目行列,已经对在国家贫困下以下的七个县进行了帮扶。

“仅在江西省鄱阳县,包商银行就为71户农户提供了贷款,共计453万元”,包商银行董事长李镇西在与来访学生的会谈中说道。

哈佛肯尼迪学院的学生Philipp Voswinkel对这个扶贫项目印象极其深刻。“这是这次旅行最激动人心的部分”,Voswinkel告诉《北京周报》,他也在思考“中国在这方面的经验是否也适用于其他与中国有着不同政治体系的国家,比如非洲。”

“来自不同文化背景的人们对彼此存在质疑是很正常的,这就是为什么我们需要加强沟通”,中国传媒大学媒介与公共事务研究院院长董关鹏教授说道。该学院帮助安排了国务院新闻办公室、外交部和人民日报的参访。

在外交部,学生就中国和其他国家的关系、中国对国际事务的态度等方面,积极向外交部新闻发言人陆慷提问。董教授说,陆慷回答了来自学生的17个问题。董教授希望,国际问题的讨论可以建立在“坦诚和高效的对话”的基础上,并且说道,如果是这样的话,他相信“世界将享有更光明的未来”。

差异:所想和所见的中国

对于哈佛商学院硕士二年级的学生Anna Raginskaya来说,这是她第一次来中国。“中国和我所认为的完全不一样”,Raginskaya这样跟《北京周报》说。“这里比我想象的要现代有序的多。我们参观的每一个城市的建筑都很棒。”

在读商学院之前,Raginskaya从哈佛的历史和建筑专业毕业。“中国当代艺术的发展让人印象深刻”,Raginskaya在参观798的时候这样说道,那是一个在北京东北部被接管的废弃工厂改造的现代艺术中心。“艺术是人们的一种表达方式,通过它我们能够获得一个更丰富的文化图景。”

Boghossian也是一个中国艺术迷。“悠久的中国历史和文化真的非常吸引我”,他说道。“孔子的价值观专注于家庭和对老人的关爱,这是很伟大的。过去我仅仅把中国看作是旅游目的地或是语言学习基地,但是现在我在认真考虑搬到中国,甚至在这里开始我的事业。”

哈佛肯尼迪学院(HKS)的教授Steven Kelman也参加了这次“哈佛中国行”。虽然他认为七天时间“太短”,因为代表团只能访问有限的几个地方,但是他也被这短短几天的影响力所鼓舞。“学生们对北京的污染有些震惊,他们不得不戴上口罩”, Kelman说。“这是一次非常直接对中国环境状况的探索。尽管如此,真实的中国依然和我们从美国媒体上了解到的差别很大”。

环境问题是Chulapamornsri来中国主要研究的一个课题。在北京的第三天晚上,他们见面了北京市环保局的前新闻发言人杜少中,并针对这个话题提了不少问题。

“中国政府也明白,中国正面临着巨大的挑战”,Chulapamornsri说,“我真的希望能看到中国持续繁荣下去,因为中国的发展可以造福世界。”

“这是我们成立世界青年发展论坛(WYDForum)后组织的第一次活动”,柳茜说道,“我们将在不同的国家组织更多这样的旅程,不仅把海外学生带到中国,也把中国学生带向世界。”

|

|

|||||||||||||||

产品专区 |

|

| 合作伙伴: |

版权所有 2000-2018 北京周报中文网 京ICP备08005356号 京公网安备110102005860号

本网站所刊登的来源为北京周报及北京周报网的各种新闻﹑信息和各种专题专栏资料,均为北京周报社版权所有。