| 李刚 · 2019-07-05 · 来源:中国外文局融媒体中心 |

| 标签:扶贫攻坚;丰都;民生 | 打印

| 纠错 |

中国的脱贫攻坚战已经到了最后关头。

2012年11月,中共十八大提出了“2020年全面建成小康社会”的宏伟目标。实现中国贫困人口全部脱贫则是这个目标中的一项关键任务。

“小康路上一个都不能少!”在习近平总书记面向全国人民做出的庄严承诺下,2014年中国打响了史无前例的脱贫攻坚战。

近6年来,中国农村贫困人口从2012年底的9899万人减少到2018年底的1660万人,累计减少贫困人口8239万人,全国农村贫困发生率从10.2%下降到1.7%。中国创造出人类减贫史上的“奇迹”。在这个过程中,基层扶贫干部表现出的担当与智慧为中国决胜脱贫攻坚战发挥了关键的作用。

山东枣庄市对重庆丰都开展扶贫协作,不仅在“输血”上倾情相助,更是在“造血”上“狠”下功夫。枣庄市借助“滕州中国马铃薯之乡”的产业优势,在丰都试种滕州脱毒马铃薯喜获成功,成为“东产西移”助推脱贫的成功案例。《今日中国》记者 喻捷摄)

今年6月,中国外文局组织中外记者团来到重庆市丰都县采访当地的脱贫攻坚工作。当地扶贫干部用坚定不移、勤恳务实、甘于奉献的精神和行动,生动地展现出一幅中国式扶贫的精彩画卷。

坚韧不拔的信念

2018年9月4日,37岁的重庆港航管理局海事处副处长杨明成为重庆丰都绿春坝村驻村第一书记,走上了脱贫攻坚之路。上任伊始,杨明做的第一件事就是组建了4个工作组,挨家挨户进行走访排查。

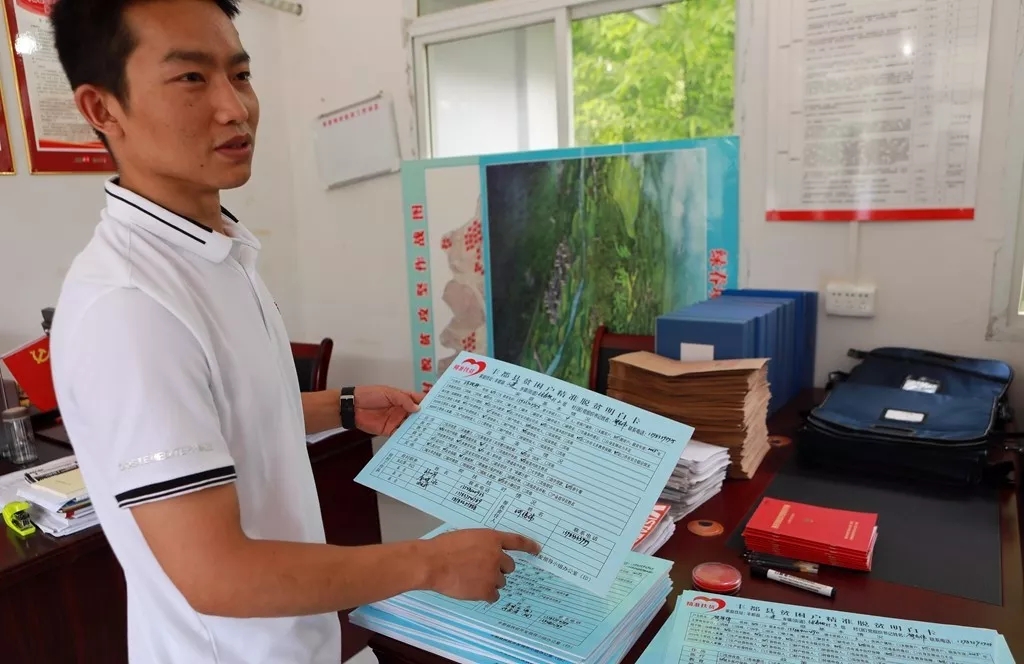

中午在村委会的办公地点,杨明查看绿春坝村的村民建档卡情况。(喻捷摄)

48岁的张玉裙是丰都县湛普镇政府的一名干部,在2014年全国打响脱贫攻坚战后,她担任了白水社区的驻村组长。在一年时间里,她走遍了辖区内的900多户家庭,为贫困户建档立卡。当地贫困户张吉胜家的困境就是她在走访中发现的。在帮助张吉胜家脱贫的过程中,张玉裙不仅手把手教会张吉胜如何贷款,帮助他规划经营,甚至自掏腰包为他家添置家具和生活用品,这让已对生活失去信心的张吉胜重新燃起对未来的希望。

张玉裙(左一)等乡镇干部向张吉胜(中)了解他的生活状况。(《人民中国》记者 沈晓宁摄)

在丰都县的扶贫干部中,有不少驻村干部是像他们一样,来自市里或乡镇。他们放弃原本安逸的生活,离开温暖的家庭和熟悉的工作岗位,走进偏远的大山,深入贫困的村庄,与当地群众同吃同住同劳动,为带领群众摆脱贫困绞尽脑汁、跑断双腿、磨破嘴皮。

在丰都县,只要贫困群众的求助电话打来,扶贫干部就会立即动身去解决。“有些问题我们也许当时无法处理,但我们也要赶到现场,因为群众看到我们心里会觉得踏实。”一位扶贫干部这样说。

“群众的需要就是我们工作的内容”“我们要为群众办好事,让群众好办事”“群众的笑脸就是对我们工作最大的肯定”,这些朴实的话语不仅是丰都县扶贫干部的座右铭,更是他们工作的写照。

包鸾镇飞仙洞村村民杨正秀(右)和何祥碧(左)在村里发展的养殖业的带动下,辛勤劳作,日子过得一天比一天好。(喻捷摄)

是什么让他们扎根农村,俯下身子带领群众同贫困战斗?是对“实现全部脱贫”的坚定信念。

这种信念转化成“脱贫攻坚不获全胜绝不收兵”的责任与担当,并在汗水中凝结成与群众水乳交融的感情。从扶贫干部与当地群众宛如家人般的情谊中,我们看到了对习总书记所言“脚下沾有多少泥,心中就沉淀多少真情”的生动解释。

在采访当中,传来广西一名扶贫干部不幸殉职的消息,身边的这些干部们无不伤感,他们也讲起了自己在工作中遇到的危险和遭受的误解,但当看到辖区内的贫困群众一家家摆脱贫穷时,他们表示“只要群众能脱贫,再苦再累也值得”。

可能这就是丰都2020年能够实现贫困人口全部脱贫的信心来源。

灵活务实的智慧

2015年6月,习总书记提出扶贫开发“贵在精准,重在精准,成败之举在于精准”,“精准扶贫”成为中国扶贫工作的关键词。如何将中央“精准扶贫”的政策落实到位,关键还要看基层的扶贫干部怎样为每个乡镇、每个村落把准“脱贫脉”,开出“致富方”。

在丰都县,根据每个乡镇的致贫原因,扶贫干部结合当地的地理环境、人群状况、生产结构采取了各不相同的扶贫办法,取得了良好的脱贫效果。“精准扶贫”政策不仅落地准,而且贯彻精。

绿春坝村即将成为旅游示范基地。(喻捷摄)

青龙乡的青天村就是一个典型案例。由于青壮劳动力外出打工,村中多是留守的老幼人群,成为了一个“空心村”。扶贫干部便把村中的土地集中流转给企业,在种植经济价值高的茶叶的同时,还让企业雇佣当地农民在茶园中从事力所能及的劳务,增加他们的收入。

虎威镇大溪村村委会副主任杨梅开通农村电商平台,把村民加工的葛根粉、酿制的桑果酒和农户自家种植的枇杷、蜜柚、栗子等农产品采取线上销售打开销路,形成“线上销售+企业+专业合作社”的发展模式,带动当地385户村民从中受益。

杨梅在向记者展示淘宝店里的产品。(中国网记者 韩歆昊摄

湛普镇白水社区依靠长江沿岸的坡地种植了万亩花椒林,打出“白水花椒”的品牌,形成当地脱贫致富的支柱产业。

武平镇从东部地区的山东滕州引进脱毒马铃薯。随着今年全镇1400亩马铃薯的成熟,镇上的种植户获得了560万元的总收入。

武平镇新合场村村民唐代祥手捧自己种植的土豆喜笑颜开。唐代祥今年种植了10亩马铃薯,预计亩产5000斤以上,这些土豆已经被恒裕食品有限公司收购。唐代祥说,自己不懂市场,希望政府能多搭建销售平台。“如果今年土豆销路好,我打算明年再多种一些。”(喻捷摄)

此外,在全县范围内发展的丰都肉牛产业,覆盖了6100余户贫困家庭。丰都境内的旅游景区建立起乡村观光产业,将村民变成股民,用收入分红将“旅游扶贫”化为当地的脱贫法宝。

丰都县升鱼肉牛养殖场里刚出生不久的小牛犊。

在这些扶贫工作中,无不蕴含着扶贫干部们因地制宜、开拓创新的智慧。采访中,干部们纷纷表示,自己所做的只是些微不足道的小事。然而,将他们这些自认为谈不上“惊天动地”的工作合在一起,用不了多久,丰都县的脱贫攻坚就将会取得翻天覆地的成就。

2018年,重庆市丰都县脱贫1061户,总计2940人,完成目标任务的129%,综合全县(农村)贫困发生率从2017年的1%下降到0.67%。这一成绩正是来自于当地扶贫干部的信念与智慧。如果说,一滴水能够折射出七彩的阳光,那么,丰都县的扶贫干部就是全国扶贫干部的缩影。在党中央的领导下,中国千千万万名扶贫干部正在用他们的坚韧、聪慧和奉献创造着一个又一个人类减贫事业的壮举。

|

|

|||||||||||||||

产品专区 |

|

| 合作伙伴: |

版权所有 2000-2018 北京周报中文网 京ICP备08005356号 京公网安备110102005860号

本网站所刊登的来源为北京周报及北京周报网的各种新闻﹑信息和各种专题专栏资料,均为北京周报社版权所有。