| · 2025-09-08 · 来源: |

| 标签:行业资讯 | 打印

| 纠错 |

2025年9月7日,“中轴戏韵·黄梅飘香——2025陈霈然北京黄梅戏作品演唱会”在北京成功举办。作为中轴线列入《世界遗产名录》后的重要文化实践活动,本次演唱会以国家级非遗黄梅戏为载体,将传统戏曲艺术与中轴线文化深度融合,为观众呈现了一场跨越时空的文化盛宴。活动由安庆市迎江区霈然音乐工作室、中国世界民族文化交流促进会太极文化工作委员会联合主办,安徽古井贡酒股份有限公司(北京大区)、玉屏旅游(北京)集团有限公司、北京奥优国际文化传媒有限公司协办,旨在通过“戏曲+中轴文脉”的创新形式,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。

传承千年文脉 中轴线与黄梅戏的文化共鸣

北京中轴线作为世界上现存最长、最完整的古代城市轴线,不仅是物理空间的“脊梁”,更是中华文明“中正安舒、和谐共生”哲学思想的具象化表达。2024年7月列入《世界遗产名录》后,如何以当代视角激活中轴文脉成为文化传承的重要课题。黄梅戏作为中国五大戏曲剧种之一,于2006年列入首批国家级非物质文化遗产,此次演唱会以“南北戏曲对话”形式,促成民间戏曲黄梅戏与皇城中轴线的“雅俗共赏”文化碰撞,黄梅戏在文化传播、历史交流和现代艺术融合中,与中轴线包容开放的文化内核天然契合。

本次演唱会以“中轴戏韵·黄梅飘香”为主题,既是对中轴线“天人合一”哲学精髓的延续,也是对黄梅戏“穿越时光感染力”的生动诠释。通过将黄梅戏的婉转唱腔与中轴线的历史厚重感相结合,此次演唱会探索了地方戏曲与世界遗产地的融合路径,为中轴线文化遗产的活态传承提供了新思路。

开拓者陈霈然与黄梅戏的“北拓之路”

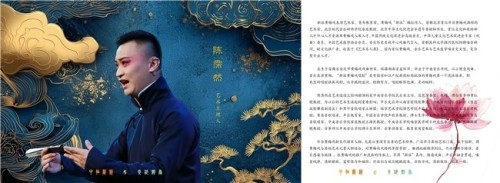

作为新派黄梅戏表演艺术家、“斯派”嫡孙传人——陈霈然在此次演唱会中不仅担任总导演,更以“北京黄梅戏开拓者”的身份,展现了地方戏曲突破地域限制、融入多元文化生态的实践成果。

千禧年,陈霈然怀揣对黄梅戏的热爱独闯北京,成为首位长期扎根北方的黄梅戏演员。面对京剧、评剧等北方剧种的竞争环境,他以“传承不守旧,创新不离根”为理念,在坚守黄梅戏“细腻唱腔、纯朴表演”艺术本质的同时,大胆融入现代审美元素,编创了《黄梅飘香》、《春江花月夜(改编)》、《道情》、《茹古涵今》、《黄山抒怀》、《观前山》等新编作品,逐步打开北方市场。他的探索被业内评价为“像一条鲶鱼,激活了黄梅戏的全国传播生态”,不仅为后续黄梅戏团体北上巡演奠定基础,更搭建了南北戏曲文化交流的桥梁。

他从山野田间走来,带着泥土的芬芳,化作水袖的翩跹,唱尽了人间的悲欢离合。在黄梅戏的发展史上,他的名字或许不如严凤英、五朵金花那般家喻户晓,但他的胆识、作为与贡献却独树一帜;他独闯京城,梅香北国,为黄梅戏艺术的传播与格局开辟了新的疆域,在北京为黄梅戏“撑起一片天地”的先行者。他,就是新派黄梅戏表演艺术家,黄梅戏“斯派”嫡孙传人——陈霈然!

陈霈然孤身一人,带着乡音袅袅的黄梅调,初生牛犊不怕虎,带着这份“开荒”的魄力,打破了黄梅戏地域传播的壁垒,陈霈然的独闯京城,其意义远超个人成功的范畴,开创了黄梅戏演员主动、长期进军北方市场的先例。

业内人士对陈霈然点评:

他是一条“鲶鱼”:他的成功激励了后来的黄梅戏演员和团体。

他是一座“桥梁”:促进了南北戏曲文化的交流,也为黄梅戏自身汲取多元文化营养提供了可能。

他是一种“精神”:他身上体现了黄梅戏艺人勇于开拓、不畏艰难、执着追求的艺术精神。这种“闯”劲和“撑”劲,是黄梅戏能从田间地头走向全国乃至世界的重要内在动力。

陈霈然,传承不守旧,创新不离根。他是一位“守”艺人,一位纯粹的坚守者,他用纯粹的匠心守护着艺术的本质,守的是黄梅戏的魂、浸润在舞台的方寸之间;他更是一位“创”艺人,以“新派”的艺术理念,不断创新表演形式和唱腔,为古老的黄梅调注入当代的审美与活力,更加贴近生活。他让我们看到,传统并非意味着陈旧,创新也绝不等于背离,他让传统戏曲与现代审美深情对话,感受那份古老与现代的姣融。

此次演唱会中,陈霈然与杨子、苏静敏、梁良、赵早早、陈进等演员联袂展演,同时他也呈现了《黄梅飘香》、《道情》、《茹古涵今》等多个代表作品。在黄梅戏的发展历程中,经历了兴盛与低谷的轮回。其中,新编曲目《黄梅飘香》的问世,使这一传统戏曲形式再次焕发出新的生机与活力,陈霈然以其独特的嗓音和卓越的表现力,将这首作品的戏曲之美展现得淋漓尽致,引领黄梅戏进入了一个新的兴盛期,生动诠释了“传统戏曲年轻化”的时代命题。

非遗传承与中轴线活化的双重意义

此次演唱会以“文脉传承”为纽带,将黄梅戏的艺术表达与中轴线的历史场景相勾连。例如,现场中国世界民族文化交流促进会太极文化工作委员会的《中轴太极》表演,让大家感受到了中轴文化的中正安舒,静、定、合的健康状态,通过“乡音与城韵”的对话,让观众在戏曲欣赏中感受中轴线的空间叙事;现场黄梅戏水袖动作与中轴线建筑“对称美”的共通性,实现了“非遗+遗产地”的沉浸式传播。

黄梅戏的创新发展实践 奏响时代新声

此次演唱会突破传统戏曲演出模式,采用“线下演出+线上直播”双渠道传播,吸引超上万观众在线观看。演出中融入现代舞美、古式建筑搭配等技术,将中轴线地标建筑与黄梅戏经典场景视觉化呈现,既保留了《女驸马》、《小辞店》等传统唱段的乡土韵味,又赋予其当代审美表达,印证了“传统艺术在文旅融合中焕发新生”的可能性。

主办方与协办方的跨界合作成为亮点:安徽古井贡酒以“非遗守护”身份支持戏曲传承,玉屏旅游将演唱会纳入中轴线文旅线路,北京奥优国际文化传媒则通过国际化传播渠道,推动演出报道及演出片段在海内外多媒体平台传播。这种“文化机构+企业+媒体”的联动模式,为非遗项目的市场化运作提供了可复制的经验。同时此次演唱会主办、协办方也表示感谢各大商会,优秀乡贤等各界同仁的大力支持!

此次演唱会的举办,不仅是对黄梅戏艺术魅力的集中展示,更是对“非遗保护与文化遗产活化”命题的深度探索。陈霈然表示,未来将持续推动新派黄梅戏品牌建设,通过常态化演出、教学等形式,让文脉传承与黄梅戏在新时代碰撞出更多火花,为中华优秀传统文化的传承发展贡献力量。(张玥)

| 【推广】 |

|

|

|||||||||||||||

产品专区 |

|

| 合作伙伴: |

互联网新闻信息服务许可证10120200001 京ICP备08005356号 京公网安备110102005860号 违法和不良信息举报电话:(010)68996274

版权所有 2000-2024 北京周报中文网 本网站所刊登的来源为北京周报及北京周报网的各种新闻﹑信息和各种专题专栏资料,均为北京周报社版权所有。