| · 2025-04-17 · 来源: |

| 标签:行业资讯 | 打印

| 纠错 |

还记得2005年土豆网上线时的那句口号吗?

“每个人都是生活的导演。”

中国的UGC视频时代,就此拉开帷幕。

2010年前后,弹幕成为年轻人的集体呐喊,屏幕上飞速滚动的文字为视频注入了情绪和陪伴。

2016年,短视频平台突围,竖屏成为主流,算法驱动内容,直播打开新的叙事方式。在那时,表达的边界被不断拓宽,个体也开始置身于公共叙事之中。

二十年过去,我们已经习惯用视频记录、用评论交互、用点赞确认彼此的存在。但这场声画交织的巨变背后,真正改变的不只内容和平台,还有每个人命运的走向。

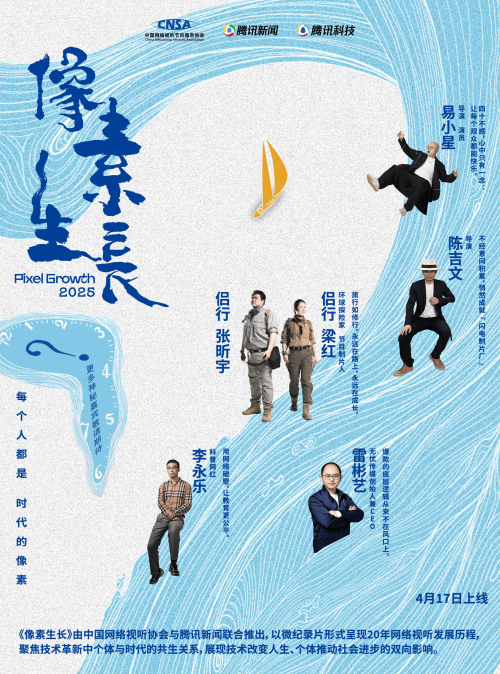

站在内容迸发与技术迭代的十字路口,中国网络视听协会和腾讯新闻联合出品微纪录片《像素生长》,我们想回头看看那些在影像中留下痕迹的人,是如何与时代交织,又如何在浪潮中被塑造、被放大。他们是像素时代的切面,也是我们每个人人生的另一种可能。

《像素生长》的第一批受邀嘉宾有着各自独特的路径:有人从内容创作出发,始终保持初心;有人通过内容叙事,完成了自我转型;有人亲历表达方式的不断更替,甚至参与了“游戏规则”的制定。

李永乐,在“教师”与“网红”之间踟蹰。他因一节课意外走红,却始终坚持教学本身,试图在流量与讲台之间守住纯粹;

易小星,经历了从网红导演到影视创作者的过渡,他曾用短视频讲故事,也在平台转型中完成了自我转型;

侣行夫妇,把个人经历推向极端地理与国际议题边界,他们是平台时代的“行动者”,也是定义“内容即身份”的代表;

陈吉文,从地产跨界内容,创办“闪电制片厂”,以高密度的剪辑语言建立起一种极具效率的表达体系,象征着分发逻辑的变化;

雷彬艺,理工出身,转身投向MCN。他懂内容,更理解算法与平台之间的隐性逻辑,是这套系统内的冷静建构者。

这些人都曾置身变化之中,他们的经历构成了中国网络视听二十年的多重轨迹与真实切面。

4月17日,微纪录片《像素生长》第一期将正式上线,嘉宾是拥有四五千万粉丝的李永乐。他曾因一段“闰年讲解”意外走红,如今却在流量与讲台之间进退维谷。“如果不做网红,我可能就不会抑郁。”李永乐提到。

在成为网红的五六年内,他不仅需要直面网络争议,还得处理愈加复杂的人际关系,在多方压力之下甚至得了抑郁症。作为一位期望教育平权的知识博主,他内心感到困惑:这个世界上有千千万万的网红,为什么他们非要盯着一个呕心沥血做内容的人?

这一期里,我们看见的,不只是一个知识博主的成名路径,更是一个普通人在时代推力下如何被裹挟、挣扎、再重新选择的过程。他聊教育初心,也谈成名困境;聊算法与分发,也谈理想与代价。当知识传播被迫卷入流量竞赛,他的困惑恰是时代矛盾的缩影。

从某种意义上说,网络视听的二十年,记录的不只是平台的变迁,更是人的变形记。《像素生长》只是撕开了一角,接下来还会有更多的人出现在镜头前,这些个体的挣扎、妥协与坚持,或许正是我们理解像素时代的一把钥匙。

| 【推广】 |

|

产品专区 |

|

| 合作伙伴: |

互联网新闻信息服务许可证10120200001 京ICP备08005356号 京公网安备110102005860号 违法和不良信息举报电话:(010)68996274

版权所有 2000-2024 北京周报中文网 本网站所刊登的来源为北京周报及北京周报网的各种新闻﹑信息和各种专题专栏资料,均为北京周报社版权所有。