上世纪20年代,一对年轻的英国夫妇来到如诗如画,却交织着战乱、瘟疫与贫困的中国乡村,原因是细菌学家的丈夫要惩罚“红杏出墙” 的妻子。

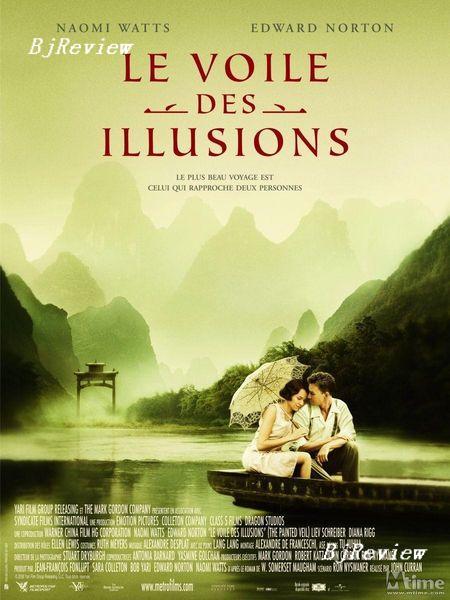

改编自英国作家毛姆(1874-1965)小说的电影《面纱》不仅是一出置之死地而后生的英伦爱情悲剧,也是一个有关爱与责任的故事。尽管故事发生在中国,但对于生活在现今的中国观众来说,影片的人物、场景与情节--一个一生虽不信仰宗教却具有浓厚宗教徒式情结的英国绅士、一个偏僻乡村的修道院、一群救死扶伤收养孤儿的修女,在桂林烟雨朦胧的大背景下,正像片名一样,勾勒出一幅神秘而宁静的“面纱”。

只要对爱德华·诺顿稍有了解就知道这绝不是他讨好中国观众的一部文艺片。这位曾随父在云南生活过六年的主演可以算是一个小小的“中国通”。他曾说过,从耶鲁大学一位历史教授一本有关西方人早年在中国所起的作用的书中,他颇受启发。他说,书中描写了外国传教士、士兵、医生、教师、工程师和革命者在300多年中希望“改变中国”,却遭遇挑战。

这与早年基督教在中国传播和发展时断时续的史实不谋而合。可以说,影片《面纱》在讲述一个灵魂放逐与救赎的主题的同时,也引发了人们对早期基督教与中国文化的融合与冲撞的好奇与思考。

事实上,作为东西方文化交流的桥梁,基督教最早进入中国的时间比大多数人知道的要早得多。那么,它是怎样传入中国的?在传播过程中怎样渐行渐灭?为了了解基督教文化在中国的起源和发展,《北京周报》记者杨嘉庆日前采访了在北京社会科学院历史研究所工作的青年学者许辉。

版权所有 2000-2009 北京周报网 京ICP备08005356号

本网站所刊登的北京周报及北京周报网各种新闻﹑信息和各种专题专栏资料,均为北京周报社版权所有。