|

|

|

打印

| 纠错 | 字号:小 中 大 |

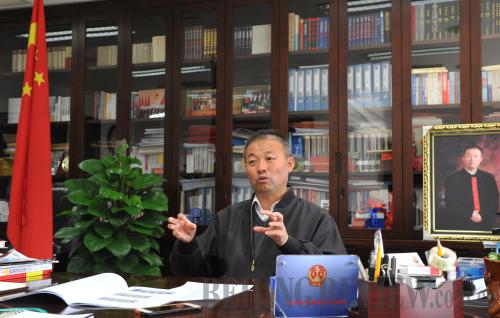

北京市东城区人民法院副院长薛峰(本刊记者 石刚 摄)

在全面推进依法治国的大背景下,作为司法改革一项重要内容的立案登记制为中国老百姓诉求敞开大门。

3月2日上午九点,尽管刚刚开门,北京市东城区人民法院立案大厅便忙碌起来,排在门口的人们鱼贯而入,有的直接排队等待提交诉讼材料,有的则伏在立案大厅的书写台上书写诉讼材料。记者发现,在这个可以容纳二十余名当事人同时书写材料的书写台上,张贴有十余份立案公开材料,包括法定继承、劳动争议、民间借贷等九种常见案件类型的起诉书模板,以及授权委托书、送达地址确认书等五种常用的立案材料填写样本,并且有两名法官在大厅巡回走动,主动为当事人解答有关诉讼问题。一位年迈的当事人说:“这个方法好,对我们这样年纪大的人太实用了,我们不懂法,以前法官给我们说半天我们还是不懂怎么写,现在一看就明白了!”

据介绍,此项“一站式”立案举措是东城区人民法院为进一步推进立案公开,维护当事人合法权益于2015年初开始实施的。立案庭还将陆续制作并使用案由提示、举证指南等一批公开材料,并将注意收集当事人的反馈意见,继续补充完善相关材料,为人民群众到法院来立案提供更多的方便。

立案,作为司法诉讼的第一个环节,其重要性不言而喻。然而,过去中国社会上普遍流传着“立案难”,一部分案件会以不符合立案要求而被法院拒之门外,使当事人对于法院的司法救济丧失信心,转而去寻求别的救济途径,于是上访、信访事件频发。

不过,值得欣慰的是,在中国全面推进依法治国、深化司法改革的大背景下,“立案难”的问题已经有了明确的解决。由立案审查制变为立案登记制是四中全会决定当中一个重要内容,也已正式被写入民事诉讼解释。此外,最高人民法院于2月26日发布《最高人民法院关于全面深化人民法院改革的意见》中,再次强调了此项改革。多次出现在如此“高级别”的文件和重要的法律中,可见此项改革与人民群众利益密切相关,亦能看出党中央、中国政府对于推进依法治国的决心。

对此,北京市东城区人民法院副院长薛峰博士表示,立案工作做得不好的话,直接影响人民群众对法治的信仰,对全面推进依法治国会有很大的影响。立案登记制是对法院立案制度的一次重大突破,从长远看,为提升司法公信力、推进依法治国奠定坚实基础。

立案登记制的建立,意味着不管诉讼标的多小,不管当事人的纠纷复杂还是简单,只要愿意通过诉讼的方式加以解决,到了法院就能依法立案,而且法院就能及时受理,并且加以审理裁判。“当然,对于一些实在无法当即立案的,比如,材料无法提供的,或者明显不属于法院受理范围的,我们要求受理人员要给予合理、耐心的解释。一般情况下,当事人都能够接受。”薛峰表示。

北京市东城区人民法院地处中国首都核心地区,据统计,该院每年受理案件约25000余件。其中,民事案件就有一万余件。不过,立案登记制的变更也为法院的工作带来了巨大的挑战。薛峰认为,大量的民事、民商、知识产权行政纠纷应该由社会参与多元化化解,动用各种力量化解,一些典型的案件、相对而言较难化解的案件再进入法院来解决。“司法应该像是悬在公民头上的一把达摩克利斯之剑一样,在关键时刻发挥作用,举一反三。如果与之配套,建立并完善社会多元化化解处理纠纷的机制,包括诉前的调解机构、行业协会的调解等等,参照法院处理的典型案例,根据行业习惯、民俗风俗来进行调解与处理。”他说。

|

|

||||||||||||||||||||