|

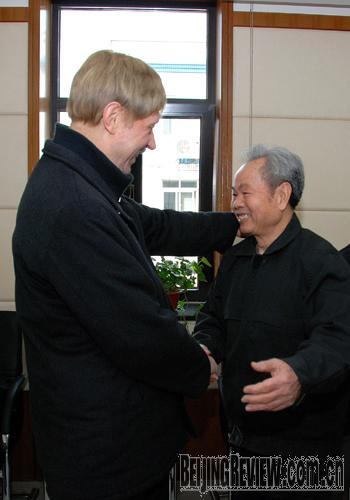

2008年3月31日,北京周报社迎来了一位来自德国的特殊客人:托马斯•海贝勒。托马斯•海贝勒现任德国埃森-杜伊斯堡大学东亚政治经济学教授。这位著名的中国问题专家在30年前是北京周报社的一员--曾任《北京周报》德文版德文专家一职。

31日下午,在北京周报社刚刚整修一新的办公楼内会议室里,一场两代“周报人”的对话在托马斯•海贝勒教授和现任德文版记者之间展开。

我在《北京周报》的时光

《北京周报》:您在北京周报社工作确切地是在什么时间?

托马斯•海贝勒:1977年7月1日,我正式开始了在北京周报社的工作,1981年8月1日,我离开了北京。在北京周报社的工作是我到中国来的第一份工作--在我刚刚攻读完博士学位之后,我就直接来到了中国。

当时您的工作主要有哪些内容?

我当时最主要的工作就是为中国同事翻译的德文稿进行文字润色。此外,还有部分的翻译工作--把英文或者中文文章翻译成德文。当然,有时候,我会自己为《北京周报》德文版撰写文章,并且就杂志的编辑出版提一些建议。

《北京周报》:您当时为什么决定来中国?

托马斯•海贝勒:我大学的专业是人类学。人在任何时候都需要有自己的信仰。70年代初,我在印度呆过一段时间。1975年,我第一次到中国。在这之前,我决定学习中文。我对自己说:如果我真的想了解一个国家,就必须在那里工作并且生活。这就是我1975年前往设在德国波恩中国大使馆的原因。当时,我表示:在我攻读完博士之后,想去中国工作。1977年,我参加了一个语言水平测试。结果,我通过了考试,并被告知,我可以去中国了。当时,使馆的工作人员对我说:“那边没有夜生活。您必须了解这一点。您不能有任何的期待。”我当时询问,是否可以在中国穿西服打领带时,他们说:“在我们那边,没有人穿这个。最好您可以买中国人穿的衣服,这样,您也不会太显眼。”在中国时,我都是和我的中国同事穿同样的衣服。

《北京周报》:当时您眼中的北京周报社是怎样的?

托马斯•海贝勒:1977年,《北京周报》的各个语种的外文杂志在翻译方面有严格的要求。我们必须逐字逐句地翻译文章。那时候,翻译好的每一个单词都会被检查是否和中英文原稿一一对应。

当时的德文版规模很大,有30个中国籍员工和两个外籍员工。原则上我们每周工作六天,每周六,我们会去外文印刷厂拼版和清样。当然,如果召开“人大、政协”之类的大型会议,我们几乎是24小时工作的。当时所有来中国的外籍专家,包括我在内,都几乎是出于政治原因来中国的。相对于所得的报酬,我们更看重的是工作。我们都是理想主义者,希望能为中国干点什么,因此我们非常乐意干很多的工作。我们打成一片,并且经常一起交流和讨论我们的政治理想。

另外,当时的工作条件也比较艰苦,办公楼很破旧,也很脏。窗户的木框都腐烂了,透风非常严重。每年11月11日来暖气而12月11日就供暖结束了,剩下冬天的日子简直冷得可怕。有的时候,我们的手被冻得都没法打字。那时的办公条件和现在的相比简直一个天上一个地下!

《北京周报》:从您第一次到中国至今已有30多年了。您如何看待这30多年来中国发生的变化?

托马斯•海贝勒:从根本上来说,中国在各个方面都得到了改善。当我刚来中国的时候,外国人不允许同中国人有任何的接触和交流。尽管我在一个中国国家机关--北京周报社工作,但是在当时与我的同事没有任何私人的联系。任何工作外的联系都是绝对不可能的。对于我来说一个重要的改变就是:在70年代末,我可以与中国人有接触了。

当然,物质生活水平的提高也是一大改变之一。虽说并不是每个中国人的物质生活都提高得很快,但是,大多数中国百姓在这30年间物质生活都有了很大的改善。当我刚刚来这儿工作时,作为外国专家,我们每周都能领几个苹果,但其中的一半是烂的。蔬菜多半是被卡车运到市里,然后直接扔在大街上,其中三分之一都坏掉了。人们需要排队购买。大多数时候,运来的蔬菜是大白菜。作为外籍专家,我们每周有两瓶啤酒。每当我们有节日需要庆祝的时候,我们会去敲邻居家的门,问他们借啤酒。然后等下周再发的时候还给他们。

贫困、物资缺乏和政治极端主义--现在这三个方面都发生了根本的变化。现在的中国,拥有更多的自由,更多的思想解放,而对于物资供给的担心,现在也不再成为问题。另一个方面,贫富的差距现在越来越大,地区间的差异也在增加。

还有一个发生巨大变化的地方在于:人们的价值观。尽管在七八十年代中国的人际关系也不那么简单,但是现今的中国社会里,如何获取利益处于人与人交往的主导地位。当然,任何一个国家经历如此迅速的的发展都会出现这样的问题。中国发生了翻天覆地的变化,从计划经济到市场经济经历了相对太短的时间。在这样的社会转型中,自然会出现很多问题,比如腐败,但这也属于正常现象。

我认为,中国是个学习型国家。它会犯错误,但是能从犯过的错误中学习并且吸取教训,并且改正这些错误。对于这点,我相当乐观。

更近距离并且更加细致地认识中国

《北京周报》:在北京周报社20周年社庆时,您专门发表文章《更近距离并且更加细致地认识中国》。您认为,怎样才能“更近距离并且更加细致地认识中国”呢?

托马斯•海贝勒:中国有句古话叫做:百闻不如一见。重要的是,如果想真正认识并了解中国,应该来到中国,用自己的亲身经历和亲自实践去感知中国。有很多人,其中也包括在我们那里学习东亚政治学的学生,在没有来中国之前对中国都有一些成见。他们认为,中国和解体前的前苏联或者那些东欧国家一样,一切行为都要受到控制,人们不许拍照,不许自由活动并且所有的事情都被严格规范化了。

我认为,现在世界上很多国家不理解中国的发展。这里存在很多的误解。最好的一个例证就是目前西方媒体对中国西藏的报道。没有人真正了解到底是怎么一回事。

《北京周报》:人们如何客观地认识中国?

托马斯•海贝勒:也许应该说是“更加客观地”去认识!在我们德国,有很多很好也易于理解的文献资料。德意志联邦政治教育中心就出版关于各国国情概况的小册子,现在那里还出版教科书和教学材料。然而,这些客观翔实的资料仅仅对于为了解一个国家做准备工作有益。要想真正去了解一个国家,需要一个人亲自去那里,亲眼看看,这个国家是如何发展的。

《北京周报》:您认为媒体对两个国家相互之间的了解起怎样的作用?

托马斯•海贝勒:光靠媒体去了解一个国家是比较困难的。在德国,现在关于中国的整个舆论导向都是相当负面的。造成这样的现象有很多的原因。其中之一便是,有一些人害怕中国的发展,他们觉得中国的崛起与发展对德国会产生负面的影响。曾经有个德国记者写过一本书,声称中国的崛起代表着德国的衰落。这样的说法自然会让人们产生对于中国的恐惧。这样的舆论还导致德国政府改变政策。目前德国对华外交政策就处于不断变化的过程中。

网络媒体的使命

《北京周报》:作为一个老员工,您可以在如何改进现在德文网络版方面给我们一些建议么?

托马斯•海贝勒:在我1986年采访胡耀邦时,我已经就此表达过我的观点。当时我说,在中国每个语种其实只需要一本杂志。这本杂志需要由该对象国国家的人来主要从事撰写工作。我认为,相对于中国人而言,对象国国人写出来的文章更容易让对象国的读者理解。了解对象国读者的文化背景、思维方式和阅读口味很重要。

而单单在网络上进行对中国的报道,我觉得相对做纸质媒体而言会更加困难。因为人们在互联网阅读的不定性很强,人们可以一会搜索到这里一会儿又搜索到那里。尽管关于网络媒体将取代传统的纸质媒体的说法已经存在很久了,但是至少短期之内这种取代是不大可能的。现在,我认为对于一个周刊重要的是,不光通过网站的形式,而且还要有些纸质出版物送到对象国读者的手中。

《北京周报》:我们新一代的周报人应该如何改进我们的出版物,让它们在中国和世界的相互了解中起到更好的作用?

托马斯•海贝勒:首先,北京周报社是一个代表中国政府的媒体,它将代表中国政府立场的观点对外传播。我觉得这点非常重要。有一点让我觉得很好的是,在我们大学的图书馆里保存着北京周报德文版(2001年之前,德文版拥有纸质杂志),通过《北京周报》,我们可以查阅中国的所有重要文件。如果一个人要做一个关于中国改革开放政策的课题展示,他便可以通过查阅1978年中国共产党十一届三中全会的那一期。北京周报上刊载文件是一大特色,我认为这也很重要。然而,现在当我在网上访问《北京周报》德文版时,查阅文件却困难很多。尽管很容易查到党的十七大文件,但是当人们想查阅十一大文件时,却没法查到,人们还是得去图书馆。

其次,我们需要解释一些在中国发生的事情,比如中国的中产阶级。我们需要解释说明中国,我们的报道要向更加科学、客观的方向发展。

托马斯•海贝勒简介

托马斯•海贝勒1947年生于德国美因河畔奥芬巴赫,著名政治学家,中国问题专家。

海贝勒曾在德国法兰克福、哥廷根和海德堡学习人类学、汉学和政治学专业,并于1977年在德国不莱梅大学攻读博士学位。1977年至1981年,海贝勒来到中国在北京周报社德文编辑部工作。1983年开始,海贝勒回到德国,先后在不莱梅大学、杜伊斯堡和特里尔大学任教。1998年至今,海贝勒在德国埃森-杜伊斯堡大学东亚政治经济研究中心担任教授。

|